観光庁は平成29年(2017年)2月7日、「訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関するアンケート」の調査結果を発表しました。

空港などで「旅行時に困ったこと」「多言語対応、通信環境などの受け入れ環境へのニーズ」「満足度」といった項目について答えてもらったもので、訪日外国人観光客が感じているリアルな感覚が反映されていると考えてよいでしょう。

いったい、どのような結果になっているのでしょうか。やはり、先日ご紹介したリクルートライフスタイルの調査と同様の結果になっているようです。

<関連>

訪日客の5人に1人は日本人と喋りたがっている:日本のインバウンド対応を訪日外国人はどのように評価しているのか?

2020年に訪日外国人観光客を4000万人にしようという政府の呼びかけとともに、各都道府県、宿泊施設、小売店、飲食店などが精力的にインバウンド対応を行っています。ところで、実際に日本を訪れた訪日外国人観光客はどのような行動をとり、訪日旅行でどのような感想を得ているのでしょうか?じゃらんリサーチセンターが、1年以内に日本を訪れた事がある訪日外国人観光客に実施した「インバウンド対応満足度調査」より見てみましょう。 目次どのような宿泊施設に宿泊しているのか?誰と訪日旅行をしているのか?旅行前に何...

インバウンド受け入れ環境整備についてより詳しい資料のダウンロードはこちら

- 「翻訳・多言語化」に関する詳しい資料のダウンロードはこちら

- 「多言語サイト制作」に関する詳しい資料のダウンロードはこちら

- バーコードやQRコードを活用した多言語ソリューション「多言語化表示サービス」に関する詳しい資料のダウンロードはこちら

- お手軽に通訳対応できる「テレビ電話型通訳サービス」に関する詳しい資料のダウンロードはこちら

訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関するアンケート

調査概要

調査が行われたのは成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港、新千歳空港、福岡空港、博多港、那覇港など全10ヶ所。それぞれの場所で平成28年(2016年)9~10月ごろにアンケートの回答を求めました。回収件数は5,332件にのぼりますが、その半分以上は訪日外国人観光客の利用が多い成田国際空港、関西国際空港から得られたものとなっています。

回答者の男女比はほぼ半々(男性47.9%、女性51.2%)。年齢別では上位から順に20代(37.5%)、30代(23.3%)、40代(13.6%)となっており、これらが過半数を占めています。

国、地域別で見るとやはり多いのはアジア圏。アメリカからの訪日外国人観光客が9.9%存在しますが、中国(20.1%)、台湾(16.5%)、韓国(14.6%)、香港(9.4%)、タイ(6.1%)、インドネシア(5.8%)、マレーシア(5.7%)と大きな偏りが見られます。

渡航回数は1回目の訪日外国人観光客が47.4%とほぼ半数。そこから2回目(16.4%)、3回目(5.6%)……といった具合に少なくなっていきますが、6~10回目は8.2%で、11回以上が7.5%と一転して増加します。1回しか旅行しない人と熱烈なリピーターの差が激しいのかもしれません。

旅行中に困ったこと

「旅行中に困ったこと」という項目(複数回答可)の上位の結果は以下の通りとなっています。同様のアンケートは2016年に行なわれているので、比較してみましょう。

-

平成28年(2016年)調査

- 施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれない:32.9%

- 困ったことはなかった:30.1%

- 無料公衆無線LAN環境:28.7%

- 多言語表示の少なさ・わかりにくさ:23.6%

-

平成26年(2014年)調査

- 無料公衆無線LAN環境:46.6%

- 施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれない:35.7%

- 多言語表示(観光案内板等):20.2%

- 多言語地図、パンフレットの入手場所が少ない:18.8%

回答分類が少し異なるため、違いを見て取るのがやや難しいですが、はっきりとした変化が見れるのは、46.4%から28.7%にまで減少している無料Wi-Fiに関する困り事。これに関しては政府などが力を入れており、整備が進められているようです。

多言語対応に関しては平成26(2014年)の調査が「地図、パンフレットの入手場所が少ない」「表示されている内容が分かりにくい」「観光案内板等」と項目が分かれており、これだけの情報で増減を判断するのは困難かもしれません。

ですが、「施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれない」という項目は一貫して高いまま。この原因は外国語での会話の難しさ、それからその学習にかかる時間の長さなどが原因になっているのではないでしょうか。広い意味での多言語対応ということになると、あまり進んでいないと見てよいと思われます。

多言語対応は今後も課題?

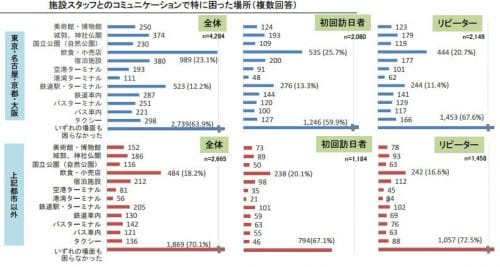

多言語表示、スタッフとのコミュニケーションに関してはさらに詳しいデータが用意されています。「東京・名古屋・京都・大阪」「それ以外の都市」の2種、それから「全体」「初回訪日者」「リピーター」の3種に分かれており、2×3で合計6種です。

ただし、これら属性の違いによる比率の変化はあまり見られません。訪日外国人観光客がつまずきやすいポイントは、地域、日本旅行の経験値にはあまり関係がないのかもしれません。

この続きから読める内容

- 施設スタッフとのコミュニケーションで特に困った場所

- 多言語表示で特に困った場所

- まとめ:多言語対応、コミュニケーションには引き続き注力する必要が

- 日本の魅力ある商品を在日外国人インフルエンサーとつなげるマッチングプラットフォーム「trial JAPAN」

- 【インバウンド情報まとめ 2026年1月後編】インバウンドの市場規模を他産業と比較する / 2025年の訪日外客数、過去最高の4,268万人 ほか

訪日ラボ無料会員

登録すると…

50,000ページ以上の

会員限定コンテンツが

読み放題

400時間以上の

セミナー動画が

見放題

200レッスン以上の

インバウンド対策の

教科書が学び放題

\無料・1分で登録完了/

今すぐ会員登録する