|

【連載:マーケティング用語・施策の基礎解説】 |

「ニーズ(Needs)」とは、顧客が感じている「理想の状態」と「現状」とのギャップ、言い換えれば「満たされていない状態」や「解決したい課題・欲求」 を指します。企業が売上を拡大し、顧客満足度を高めるためには、この顧客ニーズを正確に把握することが不可欠です。

しかし、「ニーズ」と似た言葉である「ウォンツ(Wants)」との違いが曖昧だったり、顧客自身も気づいていない「潜在ニーズ」をどう見つけるべきか悩んだりする方も多いのではないでしょうか。

この記事ではニーズの基本的な意味から、ウォンツやシーズとの違い、重要な2種類のニーズ(顕在ニーズ・潜在ニーズ)、そして顧客ニーズをビジネスやマーケティング戦略に活かす具体的な方法まで、初心者にも分かりやすく徹底解説します。

訪日ラボのメールマガジン登録はこちら>(無料)ニーズ・ウォンツとは?意味を解説

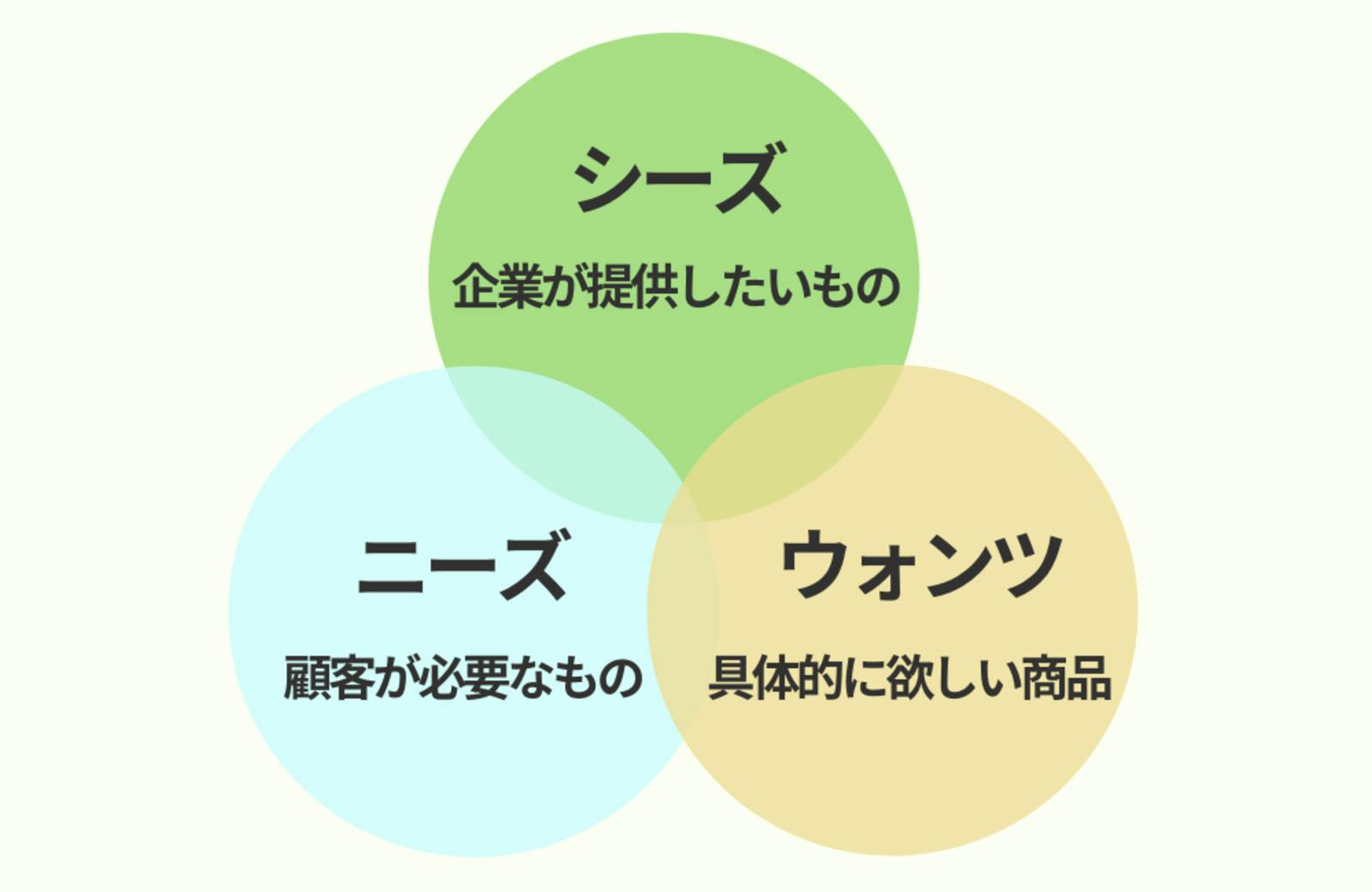

ここでは、「ニーズ」「ウォンツ」とともに、関連語である「シーズ」の意味について解説します。

ニーズとウォンツの違いは? 具体例で理解する

マーケティングにおいて頻繁に使われる「ニーズ」と「ウォンツ」。この二つの言葉は密接に関連していますが、その意味は明確に異なります。 「ニーズ」と「ウォンツ」の違いを正しく理解することが、顧客理解の第一歩です。

・ニーズ(Needs):根本的な欲求・必要性・欠乏状態

顧客が抱える根本的な課題や満たされていない状態を指します。「こうありたい」という理想と現状のギャップとも言えます。

- 例:「喉が渇いた」(生理的欲求)

- 例:「効率的に移動したい」(時間や労力に関する課題)

- 例:「情報を手軽に入手したい」(知識・情報に関する欲求)

- 例:「安心できる暮らしがしたい」(安全性・安定性への欲求)

・ウォンツ(Wants):ニーズを満たすための具体的な欲求・手段

上記のニーズを満たすために、顧客が「具体的に欲しい」と思う商品やサービス、方法などを指します。ニーズを満たすための「手段」や「選択肢」と言えます。

- 例:「冷たいミネラルウォーターが飲みたい」「特定の炭酸飲料が飲みたい」(喉の渇きを満たす具体的手段)

- 例:「速い電車に乗りたい」「〇〇社のハイブリッドカーが欲しい」(効率的な移動を実現する具体的手段)

- 例:「〇〇新聞の電子版を読みたい」「専門家が解説する動画を見たい」(情報入手の具体的手段)

- 例:「最新のセキュリティシステムを導入したい」「保険に加入したい」(安心を実現する具体的手段)

このように、ニーズは抽象的・本質的な欲求であり、ウォンツは具体的・表面的な欲求であると捉えると分かりやすいでしょう。企業は、顧客のウォンツの奥にある本質的なニーズを見据えることが重要です。

2種類のニーズ

ニーズには、以下の2種類があります。

- お客様自身が自覚している「顕在ニーズ」

- お客様自身では自覚していない「潜在ニーズ」

たとえば「お客様からのお問い合わせ対応業務を効率化したい」という顕在ニーズには、「お問い合わせ対応業務に精一杯でピリピリした職場環境を変えたい」という管理者層の潜在ニーズがあるかもしれません。

マーケティング活動において、顕在的ニーズを満たすだけでなく、いかにお客様の潜在的ニーズを掘り起こせるかが鍵となります。

「シーズ」とは?ニーズとウォンツとの違いを解説

ニーズとウォンツに関連して、「シーズ」というビジネスワードがあります。

シーズは企業が問題解決のために保持している材料のようなモノやノウハウといったサービス、技術などの資源のことです。

シーズはそのままでも価値がありますが、顧客のニーズに合わせ改変することで、販売数の向上につながります。

ニーズとウォンツをマーケティングに活用するには

商品やサービスの開発で顧客のニーズとウォンツを考慮することは、非常に重要です。そして顧客のニーズとウォンツの高低は、顧客の購入活動を左右しているため、その属性を知ることもマーケティング活動には欠かせません。

マーケティングにおいて必要なニーズとウォンツについて解説します。

ニーズ、ウォンツに基づく顧客の定義づけ

ニーズとウォンツの工程により、顧客は4つの層に分解できます。

- ニーズ・ウォンツ両方が高い顧客は1%

- ニーズが高く、ウォンツが低い顧客は約9.5%

- ニーズが低く、ウォンツが高い顧客も約9.5%

- 残りの80%以上の顧客はニーズ・ウォンツ両方において低い状態

この80%以上のニーズ・ウォンツ共に低い顧客にいつか自社の商品を購入してもらうためには、メールマガジンなどを活用し、顧客にメリットのある情報を伝えていくといった継続的な広報活動が必要です。

関連記事:今さら聞けない!メルマガ(メールマガジン)ってなに?配信する目的・メリット・注意点

潜在ニーズとは?その重要性と把握方法

顧客が抱えるニーズには、本人が明確に自覚している「顕在ニーズ」だけでなく、本人も気づいていない、あるいは言葉にできていない「潜在ニーズ」 が存在します。「潜在ニーズ」は、顧客の深層心理にある欲求や、まだ明確になっていない不満・課題のことです。

顕在ニーズ(例:「安いパソコンが欲しい」)には多くの競合が存在し、価格競争になりがちです。

しかし、潜在ニーズ(例:「パソコン操作のストレスを減らして、もっと創造的な作業に集中したい」)を発見し、それに応える独自の価値を提供できれば、競争優位性を確立し、顧客から強く支持される 可能性があります。

潜在ニーズは直接聞いても出てきにくいため、以下のような方法で探る必要があります。

- デプスインタビュー(深掘り質問):「なぜそう思うのですか?」「具体的にどのような状況ですか?」といった質問で、顧客の考えや行動の背景にある本音を探る

- 行動観察調査(エスノグラフィ):顧客が実際に商品やサービスを使っている現場を観察し、無意識の行動や隠れた不満、工夫点などを見つけ出す

- データ分析:購入履歴、ウェブサイトの行動ログ、SNSの投稿などを分析し、顧客の隠れた関心や不満の兆候を探る

- 共感マップなどのフレームワーク活用:顧客が見聞きすること、考え感じていること、発言や行動、痛みや得たいものなどを整理し、顧客への共感を深める

- 異業種からの類推:他の業界で成功しているアプローチや顧客インサイトからヒントを得ま

顧客の潜在ニーズをいかに見つけ出し、価値ある提案に繋げるかが、これからのマーケティングにおける成功の鍵となります。

ニューロマーケティングを活用する

脳科学(=ニューロサイエンス)の知見をマーケティングに応用する手法です。

脳計測や視線の動き(アイトラッキング)、心拍数、顔の表情解析などから人間の脳がどのように「注目」「感情」「記憶」「意思決定」を行うかを測定・分析し、より効果的な広告・商品設計・体験設計を行うことを目的としています。

たとえば、アイトラッキングを使って「広告のどこに目が行っているか」を分析したり、脳波測定で「どのシーンで感情が動いたか」を数値化したりすることで、本人も気づいていない感情・反応にアプローチできます。

ニーズ・ウォンツの変化

基本的なニーズを満たしてくれる商品に囲まれている現代に自社の商品を購入してもらうには、近年の傾向を知ることが大切です。

ここでは、近年、ニーズとウォンツがどのように変化しているのかについて解説します。

価値の差別化が必要

現代はモノが溢れた時代のため、値段や基本的なニーズを満たしているだけでは顧客に商品を手にとってもらうことが難しくなっています。

そこで顧客に自社商品を選んでもらうためには、「+ α」の価値の差別化が重要です。

ブランドの価値観や売り上げの一部が寄付されるといった社会貢献性は、顧客に選んでもらうための一つの価値になります。

購入後の顧客関係の重要度が高まる

商品を購入した顧客との関係が潜在的なニーズの源にもなります。

これは、商品を修理に出した後に顧客が欲しているのは、修理を担当した従業員からの説明であることがわかったなど、企業のアフターフォローの方法に潜在的ニーズが隠れている可能性があることを意味しています。

毎年機能がアップした新商品が発売されるApple社のCMのように、その商品を持つことで変化する生活像を語るのも効果的です。

そして米アパレルのNordstromは、店舗をただ商品を販売する場所ではなく、顧客が商品の受け取りや交換などさまざまな体験をするためのコミュニティーとして経営するなどして、顧客関係の持続を見据えています。

ニーズ・ウォンツを踏まえたマーケティング戦略が効果的な販促につながる

本記事では、「ニーズとは何か」という基本から、ウォンツやシーズとの違い、顕在・潜在という2つの側面、そしてマーケティング戦略への具体的な活用法まで解説してきました。

単に顧客が口にする「ウォンツ(具体的な欲求)」に応えるだけでなく、その奥にある本質的な「ニーズ」、特に顧客自身も気づいていない「潜在ニーズ」を捉え、期待を超える価値を提供すること。これが、モノや情報が溢れる現代において、顧客から選ばれ続けるための鍵となります。

顧客ニーズは常に変化します。市場の変化や顧客の声に常にアンテナを張り、継続的なニーズ調査や分析を通じて顧客理解を深め続ける姿勢が不可欠です。

自社のターゲット顧客のニーズについて改めて深く洞察し、顧客中心のマーケティング戦略を実践してみましょう。その取り組みが、顧客との強い信頼関係を築き、持続的な売上向上へと繋がるはずです。

インバウンド対策にお困りですか?

「訪日ラボ」のインバウンドに精通したコンサルタントが、インバウンドの集客や受け入れ整備のご相談に対応します!

日本の魅力ある商品を在日外国人インフルエンサーとつなげるマッチングプラットフォーム「trial JAPAN」

「trial JAPAN」は日本の魅力ある商品を在日外国人インフルエンサーとつなげるマッチングプラットフォームです。インバウンド向け外国人インフルエンサー施策を、煩雑な交渉やスケジュール調整などの手間なくすぐに始められます。従来のインフルエンサー施策より、低コストで運用負担を抑えられるため、継続的なインバウンド市場への認知拡大を実現します。

詳しくはこちら をご覧ください。

【1/28開催】インバウンドに選ばれる「地方の宿」の条件とは?Booking.comと2026年動向を予測

訪日客の関心は有名観光地から、日本独自の文化や暮らしを体験できる「オーセンティックジャパン」へと広がりを見せています。

「立地が不利」と悩む地方宿泊施設にこそ、その地域性が最大の武器になるチャンスが訪れています。

そこで今回、Booking.comと株式会社movが「選ばれる地方宿泊施設の傾向」を紐解くセミナーを開催。実際の検索・予約動向から2025年のインバウンドを振り返りつつ、2026年に選ばれる宿となるための具体的な戦略を議論します。

<セミナーのポイント>

- 2025年のインバウンド動向と宿泊施設選びの変化を整理できる!

- 実際に予約されているホテルの傾向がわかる!

- 地方の宿泊施設がインバウンドの恩恵を受けるためのヒントが得られる!

詳しくはこちらをご覧ください。

→インバウンドに選ばれる「地方の宿」の条件とは?Booking.comと2026年動向を予測【1/28無料セミナー】

【インバウンド情報まとめ 2026年1月前編】観光庁2026年度予算、昨年度比約2.4倍 / 大阪観光局が2025年総括 ほか

訪日ラボを運営する株式会社movでは、観光業界やインバウンドの動向をまとめたレポート【インバウンド情報まとめ】を毎月2回発行しています。

この記事では、主に1月前半のインバウンド最新ニュースを厳選してお届けします。最新情報の把握やマーケティングのヒントに、本レポートをぜひご活用ください。

※本レポートの内容は、原則当時の情報です。最新情報とは異なる場合もございますので、ご了承ください。

※訪日ラボ会員にご登録いただくと、レポートの全容を無料にてご覧いただけます。

詳しくはこちらをご覧ください。

→観光庁2026年度予算、昨年度比約2.4倍 / 大阪観光局が2025年総括 ほか:インバウンド情報まとめ 【2026年1月前編】

今こそインバウンドを基礎から学び直す!ここでしか読めない「インバウンドの教科書」

訪日ラボの会員限定コンテンツ「インバウンドの教科書」では、国別・都道府県別のデータや、インバウンドの基礎を学びなおせる充実のカリキュラムを用意しています!

その他、訪日ラボの会員になるとインバウンド対策で欠かせない中国最大の口コミサイト「大衆点評」の徹底解説や、近年注目をあつめる「Google Map」を活用した集客方法など専門家の監修つきの信頼性の高い教科書コンテンツやインバウンドを分析したレポート、訪日ラボのコンサルチーム登壇のセミナーなど役立つコンテンツが盛りだくさん!

![【アパレルOMO最新事例】ECと店舗の融合で顧客体験はどう変わる?ブランド価値を最大化する取り組みを紹介[1/21無料セミナー]](https://static.honichi.com/uploads/entry/image/13983/small_webinar_bnr_20260121_hlab__1_.png)