[株式会社マクロミル]

株式会社マクロミル(本社:東京都港区、代表執行役グローバルCEO:スコット・アーンスト)は、旬な情報や話題のネタについてアンケートを行い、ニュースレター「HoNote通信」として調査結果をお届けしています。vol.115の調査テーマは「民泊」。2018年6月13日に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行されます。そんな中、生活者の「民泊」に対する印象はどうなっているのでしょうか。全国の20~69歳の男女1,000名を対象に、「民泊」に関する意識やその利用実態について、調査を実施しました。

<HoNote通信 vol.115>

■Topics

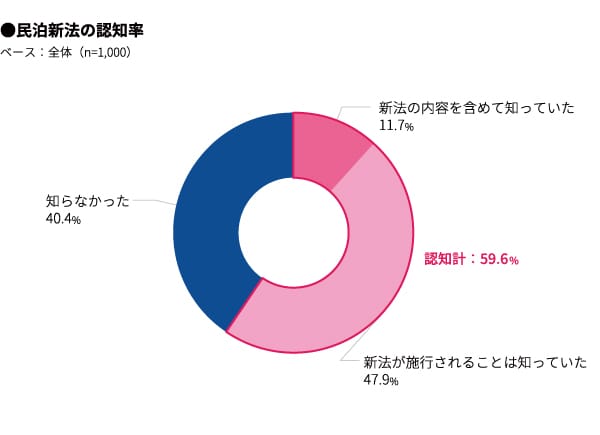

- 民泊新法の認知率は、60%。ただし、その内容まで認識していた方は、12%のみ

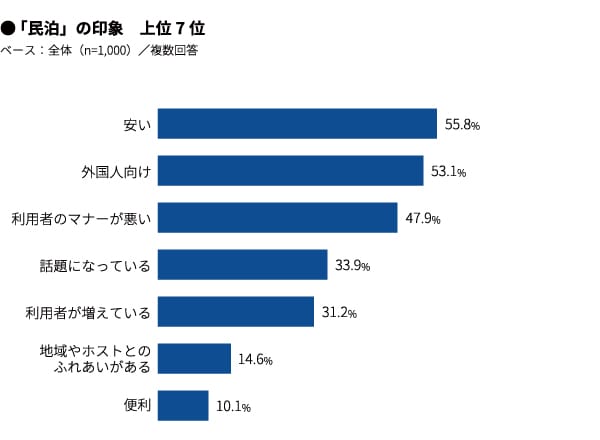

- 「民泊」の印象は、“安い”、“外国人向け”、“利用者のマナーが悪い”

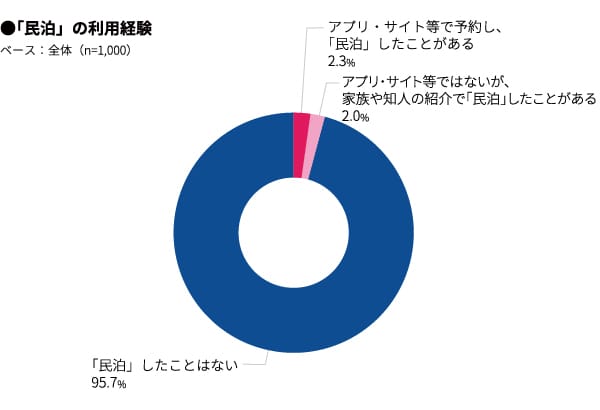

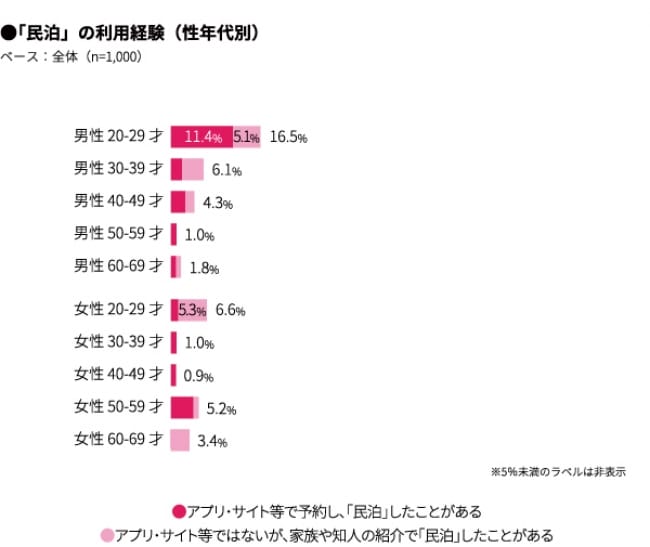

- 「民泊」の利用経験率は、4.3%。国内での浸透はまだまだこれから

- 全体の7割が「民泊」利用に抵抗感

- 複数の住宅を所有するオーナーのうち、今後部屋を「民泊」として貸し出したいと考えている方は13%

■調査結果

【1】 民泊新法の認知率は、60%。ただし、その内容まで認識していた方は、12%のみ

2018年6月に施行される民泊新法について、その認知状況をたずねました。

全体の約6割が新法の施行を認知しており、生活者の関心度も低くありません。ただし、「新法の内容を含めて知っていた」方は、12%にとどまっています。

性年代別にみると、特に男性60代にて認知率が高く、住宅を保有しており、その管理や運用を検討しているようなシニア層にて、その関心が強い様子がうかがえます。

【2】 「民泊」の印象は、“安い”、“外国人向け”、“利用者のマナーが悪い”

「民泊」の印象をたずねたところ、「安い」とのイメージが56%でトップ。以下、「外国人向け」53%、「利用者のマナーが悪い」48%がそれに続いています。一方で、「地域やホストとのふれあいがある」15%、「便利」10%、「予約が簡単」6.3%と、価格以外の利点に関しては、あまり生活者には理解されていない様子です。

また、印象について自由記述形式でも聴取していますが、以下のような、「危険」「怖い」「不安」「心配」との意見が散見され、「民泊」について悪いイメージを持たれている方も少なくありませんでした。。自由回答から一部抜粋してご紹介します。

- 犯罪の温床になり、危険を感じる。(女性40歳)

- 手軽に安く宿泊できるが、盗撮やトラブルがありそうで怖い。(女性33歳)

- 安全面や衛生面で不安がある。(男性60歳)

- トラブルが心配。結局高くつきそう。(男性28歳)

【3】「民泊」の利用経験率は、4.3%。国内での浸透はまだまだこれから

続いて、「民泊」の利用経験を尋ねました。利用経験率は4.3%で、生活者への浸透はまだまだこれからと言えます。また、「民泊」の予約と言えば、“Airbnb“のようなアプリでの予約が話題になっていますが、実際にそのようなアプリ・サイト等で予約をした方は、利用経験者のそのさらに半分の2%程度となりました。

しかし、性年代別にみていくと、男性20代では他の層に比べて利用経験率が高く、17%となっています。アプリ・サイト等での予約経験者も1割を超えており、比較的「民泊」の受容性が高い層と言えるでしょう。

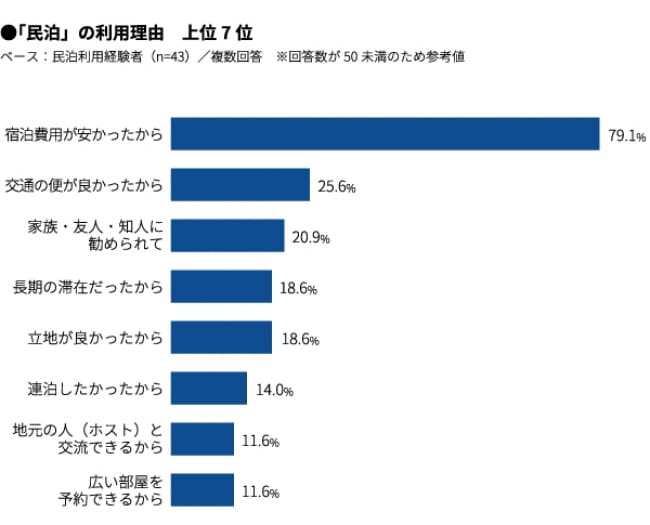

また、回答数が50未満のため参考値にはなりますが、「民泊」の利用理由を尋ねると、「宿泊費用が安かったから」との理由が、79%で突出していました。若い男性にとっては、宿泊費用の安さは大きなメリットであり、その点で大きな支持を集めていると推測されます。

その他の利用理由では、「交通の便が良かったから」「長期の滞在だったから」「立地が良かったから」などが上位に挙がっており、ロケーションのよいところに安い価格で泊まれること、安価に長期滞在できることに関しては、利用者から評価されているところだと考えられます。

【4】 全体の7割が「民泊」利用に抵抗感

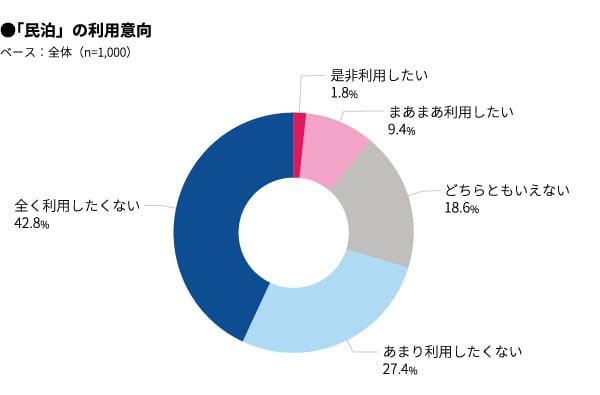

現状の「民泊」利用経験者は4%程であまり多くはない結果となりましたが、では、これから利用したいと考えている方はどの程度いるのでしょうか。今後の利用意向を尋ねました。

全体のスコアをみると、「是非利用したい」が2%。「まあまあ利用したい」が9%で、合わせて約1割の方が、今後の利用意向を示しています。しかし、利用に抵抗を示す方も多く、「全く利用したくない」が43%。「あまり利用したくない」が27%で、約7割の方が、拒否反応を示している状況です。自分たち向けではなく、“外国人向け”というイメージや、“危険”、“不安”といった悪い印象がついてしまっていることが、その拒否反応の要因の一つと考えられます。

【5】 複数の住宅を所有するオーナーのうち、今後部屋を「民泊」として貸し出したいと考えている方は13%

最後に、住宅を複数所有するオーナーの方(62名)に、いま現在住んでいない住宅を「民泊」として貸し出ししたいか尋ねました。その結果、「是非貸し出ししたい」が5%。「まあまあ貸し出ししたい」が8%で、合わせて13%の方が、現在住んでいない住宅の貸し出し意向を示しました。

しかし一方では、65%が「全く貸し出したくない」もしくは「あまり貸し出したくない」と回答しており、「民泊」としては貸し出したくない派が、大部分を占めている様子です。

この続きから読める内容

- 日本の魅力ある商品を在日外国人インフルエンサーとつなげるマッチングプラットフォーム「trial JAPAN」

- 【3/2開催】世界最大級の小売カンファレンス『NRF 2026』 NY現地で見た、2026年の新潮流

- 【インバウンド情報まとめ 2026年2月後編】訪日中国人数6割減でも「インバウンド全体としては好調」、観光庁 / 1月の訪日外客数359.8万人、韓国が史上初の110万人超え ほか

- 今こそインバウンドを基礎から学び直す!ここでしか読めない「インバウンドの教科書」

訪日ラボ無料会員

登録すると…

50,000ページ以上の

会員限定コンテンツが

読み放題

400時間以上の

セミナー動画が

見放題

200レッスン以上の

インバウンド対策の

教科書が学び放題

\無料・1分で登録完了/

今すぐ会員登録する