1回目に従来型プロモーションの問題点を、2回目にターゲティングの必要性について書かせていただきました。今日はいよいよ、台湾向けPRの主戦場である、ウェブを用いたプロモーションと広告について書きたいと思います。

【訪日ラボは、8月5日にインバウンドカンファレンス「THE INBOUND DAY 2025」を開催します】

会場での開催に加え、一部講演ではオンライン配信(参加費無料)も実施!さらに、チケットを購入した方限定でアーカイブ配信も予定しています。

ご来場が難しい方や当日ご都合が合わない方も、この機会にぜひご参加ください。

Facebookページ:有効なツールだが、赤潮状態

台湾はFacebookの普及率が世界最高水準、もはや生活のインフラと言えるまでに浸透しています。かく言う私もラーチーゴー!日本の立ち上げはFacebookからでして、ウェブサイトも何もない状況で、ひとりFacebookページを立ち上げました。日本人が中国語で情報発信するというスタイルが当時はまだ珍しかったため、おかげさまで非常に大きな人気を博し、あっと言う間にファンは10万人程度にまでなりました。そこでユーザと直接交流しながら、「どんなサービスが欲しいのか?」を整理し、ラーチーゴー!をつくりました。現在のファン数は61万人、ほとんどが台湾・香港のユーザであり、今も当社の有効なマーケティングツールになっています。

当社では、ラーチーゴー!日本で掲載した記事を、自社運営するファン数60万人のFacebookページで投稿し、紹介しています。ラーチーゴー!は多言語メディアではなく台湾・香港に特化したメディアであり、尚且つFacebook上のファン数が60万人以上いるので、記事がバズりやすくなります。

↑ユーザが本当に欲しい情報であれば、いいね!やシェアを通じて、情報はひとりでに拡散します。

しかし、現在多くの企業・自治体が台湾向けFacebookページを開設し、運営されていますが、どれもあまり集客に成功していません。それは、提供している情報が”日本人目線”の面白くない情報だったり、せっかくついたコメントに迅速に返事できていなかったり、理由は色々あると思うのですが、一番大きな理由は、「日本観光関連」の 類似ページが林立し過ぎて、いわゆるレッドオーシャンの状態 になってしまっている事だと思います。類似ページが増えたため、ユーザのロイヤリティを獲得するのも困難になって来ました。

当社の「ラーチーゴー!日本」も、一時期は全体ページビューのうち、ソーシャル(Facebook)からの流入が70%を超え、Facebookページ経由の流入に依存していた時期もありました。しかし、上述のような理由から、ソーシャル依存度を低くすべく、台北にアンテナショップを設置したり、現地テレビ局とコラボしたり、創業者の私自身が台湾のメディアに出演したり、後述のYahoo!ネイティブアドを活用したりと、様々な施策を通じ、「ソーシャル依存度」を下げて来ました。 ソーシャル・ダイレクト・検索、それぞれからの流入のバランス を改善すべきだったからです。いまでは、一昨年に比べて月間ユーザ数は3倍程度まで成長しましたが、ラーチーゴー!自体の知名度が向上したため、ダイレクトや検索での流入が増え、Facebookからの流入比率は全体の25%程度まで下げました。

Facebook広告:人気記事は広告単価が劇的に下がる

さはさりながら、Facebook広告は時として非常に有効なツールです。なぜなら、Facebook広告は同社独自のアルゴリズムによってクリック単価が上下し、人気投稿の場合にはクリック単価が非常に安くなる からです。例えば、さして面白くない投稿に広告をつけた場合には、クリック単価は50円を上回ることもザラにある一方で、非常に多くのいいね!やコメントの付いた=いわゆるバズった記事については、5円もしくはそれ以下になることもあります。

↑クリック単価、驚異の1円以下(!) ページにファンが多く、いいね!が多く押されるほど、非常に高い費用対効果が期待できます。

逆に言うと、少数のユーザにしか刺さらない、マニアックな商品や非常に高級なサービスなどは、この方法にマッチしません。

Instagram:その「いいね!」は何に対するものか?

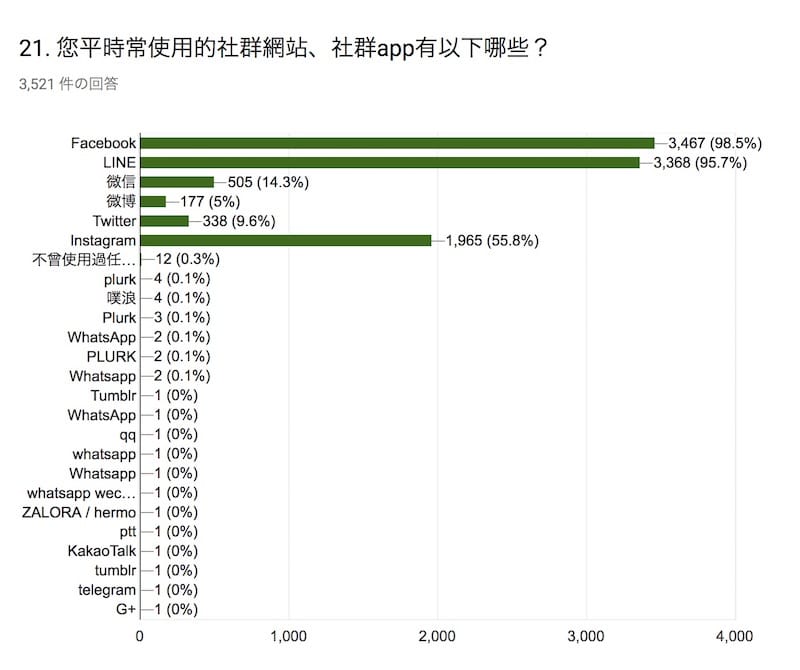

台湾でも、ここ1〜2年で急速にインスタグラムの利用率が高まっています。当社が今年9月に行なった調査でも、過半数のネットユーザがインスタグラムを利用しており、特に若い女性が多いのが特徴です。

「インスタ映え」と言われるように、良くも悪くもノンバーバル(非言語)主体のコミュニケーションなので、シンプルにその写真が「イケて」いれば、いいね!もどんどん集まります。しかし、有名インスタグラマーを招聘していろんな場所で投稿させても(広告費を払っているなら、この時点でステマなのですが)、そのいいね!はそのモデルがカワイイから、或いはイケメンだから押しているのであって、必ずしも商品サービスや観光地の訴求になっていない のかも知れません。インスタグラムは、詳しい商品説明にはまったく不向きですので、知名度が低い場合、詳細な商品説明が必要な場合は、ほかのメディアと連動させるべきです。さりとて、他のSNSに比べていいね!やコメントの活発さは相対的に高いので、魅力ある媒体だと言えます。

YAHOO!台湾 ネイティブアド:使いやすく、広くリーチできる

台湾のヤフーは「YAHOO!奇摩」の名前で知られています。「奇摩(KIMO)」とは、台湾現地の検索ポータルサイトで、2001年にヤフー台湾が同社を買収し、YAHOO!奇摩となりました。また、今年(2017年)に米ヤフーがベライゾン傘下のAOLと統合しOath(オース)の一部になることになったため、台湾のヤフーもOathと社名を変更しています。

↑台北市・南港にあるYAHOO!奇摩改めOath台湾の本社。

台湾は、世界的にも珍しく、ヤフーが長らく検索エンジンのトップシェアを維持していましたが、現在はAndroidやChromeのシェア拡大とともに、グーグルが圧倒的シェアを獲得するまでになりました。しかしながら台湾ネットユーザの接触率では、ヤフーは現在も98%と非常に高い水準を維持しており、Y!ニュースのほかEC(Yahoo!購物)や旅行(Yahoo!旅遊)など、幅広いサービスにおいて、愛用されています。

このYAHOO!台湾に効率良く露出できるのが、YAHOO!原生廣告(ネイティブアド)です。ネイティブアドとは、簡単に言うと「コンテンツの中に広告を自然に埋め込むことで、広告をコンテンツの一部として見てもらう事をねらった広告」です。YAHOO!台湾のトップ画面の、記事と記事のあいだに、広告が挟み込まれます。

大量のトラフィックを誇る同メディアに、効率良く広告が掲載できます。、YAHOO! ネイティブアドの優れた点は、費用対効果が明確で、幅広くリーチできる事 です。クリック課金なので、押されない限りはずっと掲出され続けますし、Facebook広告のように、投稿の人気・不人気で単価が極端に乱高下することはないので、ニッチ商品・高級商品にもうってつけです。

当社が運営する「ラーチーゴー!日本」でも、ネイティブアドを活用しています。台湾人・香港人のみで構成されたラーチーゴー!の編集部が、台湾人消費者が関心を持てる内容のタイアップ記事を制作した上で、Yahoo! ネイティブアドで大きく拡散させています。せっかくYahoo! ネイティブアドで拡散しても、クリックした先のコンテンツがつまらなければ意味がないので、ここでも コンテンツ制作力がキャンペーンの可否を大きく左右 します。

以上、台湾のネット広告について、簡単に紹介しました。日本では依然としてマスメディアの影響力が強いですが、台湾においては、間違いなくインターネットがプロモーションの主戦場 です。にもかかわらず、いま日本の企業・自治体のプロモーションは従来型のアナログPRが主流で、デジタルプロモーションに関して理解がある事業者は極めて少ない印象です。もちろんアナログも必要ですが、それらアナログPRの効果を最大限高められる、デジタルなプロモーションが不可欠だと言えます。

<まとめ>

- Facebookページは競合が多く、立ち上げは簡単だが運営には手間がかかる。

- Facebook広告は、人気投稿になればなるほど、単価が安くなる。

- Instagramは詳細な商品説明に不向きだが、写真映えする観光地にはうってつけ。

- YAHOO!ネイティブアドは、機動的に使いやすく、コスパが安定している。

→いずれにおいても、コンテンツ制作力が成功の可否を決める!

【7/23開催】育成だけではガイドは増えない!地域の魅力を最大化させる『ローカルガイド』を増やす打ち手とは

本セミナーでは、インバウンド観光における地方誘客や地域消費拡大の鍵として、「ローカルガイド」の可能性に焦点を当てます。

観光地では今なお、多言語で地域の歴史や文化を伝えられるガイドが不足しており、「訪日外国人の受け入れ体制が十分とはいえない」と感じている自治体も多いのではないでしょうか。

そこで注目されているのが、地域に根ざした人々が観光客を案内する「ローカルガイド」です。

2018年の法改正により、国家資格がなくても有償でガイドができるようになり、地域住民や移住者など、さまざまな人がローカルガイドとして活躍できる時代となりました

誰もがガイドになれる今だからこそ、地域の魅力を正しく伝え、訪日外国人に満足してもらえるガイド人材がこれまで以上に重要になっています。質の高いローカルガイドを増やせば、インバウンドの消費を促進し、地域経済への波及効果も大きく期待できます。

本セミナーでは、株式会社羅針盤と株式会社movが共催し、インバウンドを地域でどう受け入れ、地域の魅力をどう伝えるか。そのために欠かせないローカルガイドを増やすための具体的な打ち手や、現場での実践例を詳しくご紹介します。

<セミナーのポイント>

- いま注目のローカルガイドについて学べる!

- 地域としてインバウンドをどのように受け入れられるのかがわかる!

- インバウンドの満足度や消費を高めるための地域の魅力の伝え方について学べる!

詳しくはこちらをご覧ください。

→育成だけではガイドは増えない!地域の魅力を最大化させる『ローカルガイド』を増やす打ち手とは【7/23開催】

【8/5開催】「THE INBOUND DAY 2025 -まだ見ぬポテンシャルへ-」

2025年、日本のインバウンド市場は訪日外客数が過去最高の4,020万人に達するとの予測や大阪・関西万博、IR誘致などによる世界からの注目度の高まりから、新たな変革期を迎えています。一方で、コロナ禍を経た現在、市場環境や事業者ごとの課題感、戦略の立て方は大きく様変わりしました。

「THE INBOUND DAY 2025」は、この歴史的な転換点において、インバウンド事業に携わるすべての企業・団体・自治体・個人が一堂に会し、日本が持つ「まだ見ぬポテンシャル」を最大限に引き出すための新たな視点や戦略的アプローチを探求、議論する場です。

初開催となる今回のテーマは「インバウンドとは」。

参加者一人ひとりが、「自分にとって、企業にとって、地域にとってのインバウンドとは何か」「いま、どう向き合うべきか」「どうすれば日本の可能性を最大化できるのか」という問いを持ち帰り、主体的なアクションへとつなげていただきたいと考えています。

<こんな方におすすめ>

- インバウンド戦略の策定・実行に課題を感じている経営者・担当者

- 最新の市場動向や成功事例を把握し、事業成長に繋げたい方

- 業界のキーパーソンと繋がり、新たなビジネスチャンスを模索したい方

- 小売・飲食・宿泊・メーカー・地方自治体・DMO・観光/アクティビティ事業者

- インバウンド関連サービス事業者、およびインバウンド業界に興味がある学生

【インバウンド情報まとめ 2025年7月前編】「予言」の日7/5終了で訪日需要戻るか、6月の香港からの訪日客は33%減 ほか

訪日ラボを運営する株式会社movでは、観光業界やインバウンドの動向をまとめたレポート【インバウンド情報まとめ】を毎月2回発行しています。

この記事では、主に7月前半のインバウンド最新ニュースを厳選してお届けします。最新情報の把握やマーケティングのヒントに、本レポートをぜひご活用ください。

※本レポートの内容は、原則当時の情報です。最新情報とは異なる場合もございますので、ご了承ください。

※口コミアカデミーにご登録いただくと、レポートの全容を無料にてご覧いただけます。

詳しくはこちらをご覧ください。

→「予言」の日7/5終了で訪日需要戻るか、6月の香港からの訪日客は33%減 ほか:インバウンド情報まとめ 【2025年7月前編】

今こそインバウンドを基礎から学び直す!ここでしか読めない「インバウンドの教科書」

スマホ最適化で、通勤途中や仕込みの合間など、いつでもどこでも完全無料で学べるオンラインスクール「口コミアカデミー」では、訪日ラボがまとめた「インバウンドの教科書」を公開しています。

「インバウンドの教科書」では、国別・都道府県別のデータや、インバウンドの基礎を学びなおせる充実のカリキュラムを用意しています!その他、インバウンド対策で欠かせない中国最大の口コミサイト「大衆点評」の徹底解説や、近年注目をあつめる「Google Map」を活用した集客方法など専門家の監修つきの信頼性の高い役立つコンテンツが盛りだくさん!