三菱総合研究所は7月7日、関西を訪れる訪日外国人観光客に関する調査を発表しました。西日本旅客鉄道、近畿日本鉄道、阪急阪神ホールディングス、南海電気鉄道、京阪ホールディングス、新関西国際空港6社の協力のもと、関西国際空港でアンケート調査を行ったもの。

アジア圏の訪日外国人観光客は旅行日数が短く、反対に欧米圏の訪日外国人観光客は旅行日数が長いと一般には言われていますが、これとは異なる結果が出ており、地域による差があることが伺えます。

今回は、関西の訪日外国人観光客の動向が分かる「関西インバウンドプラットフォーム調査」をご紹介します。

インバウンド市場や各国の訪日外国人に関する調査やもっと詳しいインバウンドデータ知るには?

【訪日ラボは、8月5日にインバウンドカンファレンス「THE INBOUND DAY 2025」を開催します】

会場での開催に加え、一部講演ではオンライン配信(参加費無料)も実施!さらに、チケットを購入した方限定でアーカイブ配信も予定しています。

ご来場が難しい方や当日ご都合が合わない方も、この機会にぜひご参加ください。

調査概要:主要な9つの地域の訪日外国人観光客にアンケート

調査対象となった地域は中国、韓国、台湾、香港、欧州、米国、ASEAN(タイを除く)、タイ、豪州の9か所。いずれも訪日外国人観光客が多く、インバウンドビジネスにおいては重要な地域です。

2016年2~3月まで調査員による聞き取り調査が行われ、約2000個のサンプルが回収されました。調査内容は移動経路や宿泊先、関西の観光地の認知など多岐にわたります。以下に紹介していきましょう。

関西の訪日外国人観光客の傾向

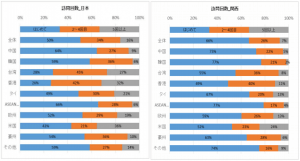

訪問回数:ほぼすべての地域で関西を初めて訪れる訪日外国人観光客が半数以上

初めて日本を訪問する訪日外国人観光客は、ほぼすべての地域で40~50%台。台湾、香港の訪日外国人観光客はそれぞれ28%、26%となっており、リピーターの多さが分かります。一方、ASEANは66%が初訪日となっており、日本に足を運ぶようになった人が現れているようです。

関西に限定すると割合が増加し、台湾(49%)を除くいずれの地域でも半数以上が初訪日となっています。

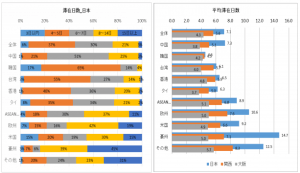

滞在日数:全国と異なり、関西では地域による差が小さい

訪日外国人観光客の滞在日数は、日本に近いアジア圏が短く、日本から遠い欧米圏が長いと言われており、日本全体の平均滞在日数を見ると、そのとおりの結果が現れています。欧州、米国の訪日外国人観光客は平均して1週間以上、滞在しており、豪州はそれ以上に長い14.7日。一方、韓国、台湾、香港、タイの訪日外国人観光客は一週間未満です。

しかし、関西の場合は傾向が異なります。いずれの地域でも滞在期間は5~7日程度で、大きな差はありません。日本に最も近く、気軽に訪れると言われている韓国でも4.5日となっています。このような傾向は大阪府に限定した場合でも共通であり、地域の特殊性が影響していると思われます。

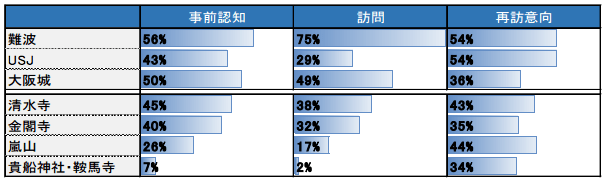

認知度、再訪意欲など:認知度が高い観光スポットの中でも訪問率などに違い

観光地別の認知度、訪問率、再訪意欲を持つ人の割合についても調査が行われています。

対象は、梅田周辺(いわゆるキタ)では梅田スカイビル、グランフロント大阪、阪神百貨店、ヨドバシカメラ。難波周辺(ミナミ)では心斎橋OPA、ヤマダ電機、日本橋筋商店街、道頓堀、大丸・松坂屋百貨店など。京都府では嵐山、金閣寺、京都タワー、京都高島屋、比叡山・延暦寺など。

関西で訪日外国人観光客によく知られているのは大阪府では難波、USJ、大阪城、京都府では清水寺、金閣寺。これらの認知度は40~50%台となっていますが、実際に足を運ぶ人の割合は大きく異なります。

難波は訪問率が高く、再訪意欲を持っている人も多くなっています。しかし、清水寺、金閣寺は比較的訪問率が高いにもかかわらず、再訪意欲が低め。「入門的な観光地」「一度は行っておくべき定番スポット」のように見られているのかもしれません。「人気の観光スポット」と一口に言っても、訪日外国人観光客の受け止め方は多種多様のようです。

推計訪問者数、流動数:大阪、京都と合わせて旅行する訪日外国人観光客が多数

関西圏の主要な観光地(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県)の2015年時点での訪問者数の推計も行われました。大阪府では心斎橋、難波がともに588万人、次に多いのは梅田・大阪駅で497万人となっています。

京都府は東山が最も多く392万人。京都駅周辺、金閣寺周辺、宇治・伏見が200万台です。兵庫県の神戸・三宮、奈良県の奈良公園・東大寺には約100万人が訪問したと思われます。

また、訪日外国人観光客の府県間の流動数も推計されています。最も多いのは大阪-京都間で、1274万トリップ(1274万人が行き来)。やはり観光地として国内外に知られている大阪府、京都府を合わせて観光する訪日外国人観光客が多いと思われます。その他の地域でも、京都、大阪から行き来する訪日外国人観光客が多くなっていようです。

まとめ:関西圏を訪れる訪日外国人観光客の特性が明らかに

近年、急速に発展しているインバウンドビジネスには、すでに一般論が存在します。よく言われるのは「アジア圏の訪日外国人観光客は旅行期間が短く、反対に欧米県の訪日外国人観光客は長い。これは日本からの距離に関係しており、日本を訪れることが難しい地域ほど1回の滞在日数が伸びるため」という話。

しかし、実際にデータを見てみると一般論の正しさと同時に、地域を限定した特殊なケースには当てはまらないことも分かります。効果的にインバウンドビジネスを行っていくためには、入手しやすい一般的な情報に甘んじず、営業を行う地域の情報を入手していくことが必要なのではないでしょうか。

訪日客の地方誘致に重要なのは、まず「知ってもらうこと」。効果的なインバウンドプロモーションについてより詳しい資料のダウンロードはこちら

コト消費に対応する「インバウンド動画プロモーション」の資料をDLして詳しく見てみる

ネット上の有名人を活用した「インフルエンサープロモーション」の資料をDLして詳しく見てみる

インバウンドでは口コミが重要!「SNSプロモーション」の資料をDLして詳しく見てみる

人気インバウンドメディアを活用して情報発信!「インバウンドメディア」の資料をDLして詳しく見てみる

【7/16開催】【Next Food Vision 2025】食の最新トレンドを発信〜大型オンラインイベント〜※好評につき再放送※

外食店舗、支援サービス、業界のトップ企業が集結!

さらに、有名飲食店や外食産業を牽引する企業による特別基調講演も開催。

成功企業のリアルな戦略や、これからの外食業界を生き抜くヒントがここに詰まっています!

最新のトレンドを知り、トップ企業の成功ノウハウを学びたい方、

業界の最前線で活躍する企業とつながり、新たなビジネスチャンスを掴みたい方にぴったりのイベントです。

今こそ、業界の未来を共に創る一歩を踏み出しませんか?

皆さまのご参加をお待ちしております!

<応募者特典>

-

イベント登壇企業の各種お役立ち資料

※口コミアカデミー内でのアーカイブ配信は予定しておりません -

本イベントのアーカイブ動画(1週間)

<本セミナーのポイント>

- 有名飲食店&業界をけん引する企業の基調講演 - 成功企業の戦略や実例を直接学べる貴重な機会!

- 外食業界の最新トレンド&成功ノウハウが手に入る - 変化の激しい市場で勝ち残るための最前線情報をキャッチ!

- 外食業界を支える最新サービス&ソリューションの紹介 - 飲食業界の課題解決につながるアイデアが満載!

- トップ経営者や専門家が語る「成長の秘訣」と「業界の未来」

- 業界をリードする企業が実践するプロモーション戦略やDX事例を公開!

- 効率化や売上向上につながる最新ツール・サービスを知るチャンス

詳しくはこちらをご覧ください。

→【Next Food Vision 2025】食の最新トレンドを発信〜大型オンラインイベント〜※好評につき再放送※【7/16開催】

【8/5開催】「THE INBOUND DAY 2025 -まだ見ぬポテンシャルへ-」

2025年、日本のインバウンド市場は訪日外客数が過去最高の4,020万人に達するとの予測や大阪・関西万博、IR誘致などによる世界からの注目度の高まりから、新たな変革期を迎えています。一方で、コロナ禍を経た現在、市場環境や事業者ごとの課題感、戦略の立て方は大きく様変わりしました。

「THE INBOUND DAY 2025」は、この歴史的な転換点において、インバウンド事業に携わるすべての企業・団体・自治体・個人が一堂に会し、日本が持つ「まだ見ぬポテンシャル」を最大限に引き出すための新たな視点や戦略的アプローチを探求、議論する場です。

初開催となる今回のテーマは「インバウンドとは」。

参加者一人ひとりが、「自分にとって、企業にとって、地域にとってのインバウンドとは何か」「いま、どう向き合うべきか」「どうすれば日本の可能性を最大化できるのか」という問いを持ち帰り、主体的なアクションへとつなげていただきたいと考えています。

<こんな方におすすめ>

- インバウンド戦略の策定・実行に課題を感じている経営者・担当者

- 最新の市場動向や成功事例を把握し、事業成長に繋げたい方

- 業界のキーパーソンと繋がり、新たなビジネスチャンスを模索したい方

- 小売・飲食・宿泊・メーカー・地方自治体・DMO・観光/アクティビティ事業者

- インバウンド関連サービス事業者、およびインバウンド業界に興味がある学生

【インバウンド情報まとめ 2025年6月後編】「2030年6,000万人・15兆円」の目標達成に向けた議論 ほか

訪日ラボを運営する株式会社movでは、観光業界やインバウンドの動向をまとめたレポート【インバウンド情報まとめ】を毎月2回発行しています。

この記事では、主に6月後半のインバウンド最新ニュースを厳選してお届けします。最新情報の把握やマーケティングのヒントに、本レポートをぜひご活用ください。

※本レポートの内容は、原則当時の情報です。最新情報とは異なる場合もございますので、ご了承ください。

※口コミアカデミーにご登録いただくと、レポートの全容を無料にてご覧いただけます。

詳しくはこちらをご覧ください。

→「2030年6,000万人・15兆円」の目標達成に向けた議論 ほか:インバウンド情報まとめ 【2025年6月後編】

今こそインバウンドを基礎から学び直す!ここでしか読めない「インバウンドの教科書」

スマホ最適化で、通勤途中や仕込みの合間など、いつでもどこでも完全無料で学べるオンラインスクール「口コミアカデミー」では、訪日ラボがまとめた「インバウンドの教科書」を公開しています。

「インバウンドの教科書」では、国別・都道府県別のデータや、インバウンドの基礎を学びなおせる充実のカリキュラムを用意しています!その他、インバウンド対策で欠かせない中国最大の口コミサイト「大衆点評」の徹底解説や、近年注目をあつめる「Google Map」を活用した集客方法など専門家の監修つきの信頼性の高い役立つコンテンツが盛りだくさん!