昨年、訪日外客数は2,000万人を超えました。インバウンドビジネスの波は単なるブームではなく、企業にとって大きなビジネスチャンスにもなります。ただ、一言でインバウンドビジネスと言っても、大企業から小売店、リアルビジネスからネットサービスまで、取り組む施策と予算は様々です。その中で、大半のビジネスが最初に取り組む翻訳について様々な視点から紹介していきます。

【訪日ラボは、8月5日にインバウンドカンファレンス「THE INBOUND DAY 2025」を開催します】

会場での開催に加え、一部講演ではオンライン配信(参加費無料)も実施!さらに、チケットを購入した方限定でアーカイブ配信も予定しています。

ご来場が難しい方や当日ご都合が合わない方も、この機会にぜひご参加ください。

まずは何語に対応すれば良いのか?

英語に翻訳していればとりあえず大丈夫!というのはひとむかし前の話です。インバウンドビジネスに関して考えると、尚更、英語以外の言語への対応が重要になってきます。 実際の統計データから、どの国にターゲットを絞っていけば良いのかを考えてみましょう。

訪日外国人の国別推移

まずはJNTO(日本政府観光局)が発表している、訪日外客数の統計データを見ていきましょう。JNTOのサイト上に、2003年から最新の2017年の7月までの統計データをまとめたドキュメントが公開されています。データ量が多いので、最新の2017年のデータと2014年のデータから、訪日人数の多い国、上位20カ国をまとめてみました。

下記表を見て頂くと、なんとなく街を歩いていて出会う外国人の方々の国籍がイメージできると思います。欧米圏の方々には、母国語でなくても英語であれば読めるという方が多い です。一方、上位に占める アジア圏の方々は、母国語でなければリーチすらできない可能性 があります。

この表は、現在の 訪日外客数 を上位から並べています。しかし、インバウンド対応を今から行う人は、現在の数値だけを見ていてもいけません。右端に、2014年から2017年にかけて3年での 増加率 を算出しました。増加率をベースに、上位10カ国を並べてみると、

中国と韓国に次いで、ベトナムが3番目に入ってきています。比較する年度などパラメータを変えて計算することによって、x年後のビジネスターゲットが見えてきます。(もちろん、これは統計情報のみを加味しているので、定性的な情報も考える必要性はあります。)

アジア言語vsヨーロッパ言語

次に、ターゲットを国ではなく、地域単位で考える事もできます。翻訳という作業だけを切り取って考えても、言語数が増えるほど作業量(翻訳ボリューム)も増えます。予算が潤沢な場合は、予算の限り翻訳を行えば良いですが、大抵は翻訳に割ける予算はそこまで多くはありません。 従って、

- 英語で大半の人々にリーチできるヨーロッパ言語 =>英語

- 英語だと読んでもらえない可能性が高いアジア言語=>例えばターゲットを絞って中国語と韓国語だけ

というように、リーチできる人数の最大化を図るのも一つの方法です。(中国と韓国だけで訪日旅客は年間1,000万人以上になっています!)

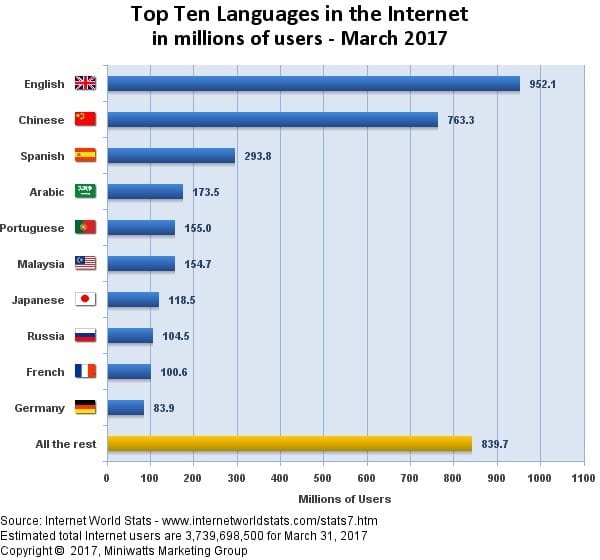

上記グラフ(出典:InternetWorldStats)によると、インターネット上で使われている言語のマジョリティは、やはり英語となっています。従って、少なくともWebサイトの翻訳であれば、英語は最低限用意する必要がある と思います。

その他の言語へのローカライズに関しては、ビジネスのターゲットや目的によって変わってくると思います。単純に訪日外国人観光客が少ないから「この言語は必要ない」というのは機会損失にも繋がるので、事前の入念なリサーチは必要です。

インバウンド対応を始めるにあたって

すでに一定の規模でインバウンドビジネスを行っている会社から、全く対応して来なかったけれど訪日外国人観光客が急に増えて対応を迫られている自治体等、様々なフェーズによって行うべき施策は変わってきます。そこで、どういった行程で対応を進めていくか考えてみましょう。

1. 目的の設定

インバウンド対応を行うゴールを設定します。例えば、

- 自治体へのリピート訪日外国人旅行客の増加 (年150%増等)

- 売上げアップ

- 新規顧客開拓(リーチの拡大)

2. 予算策定

全体の予算を決めます。単に翻訳にかかるコストを捻出するのではなく、

- 多言語化後のマーケティング予算

- 印刷費(紙媒体などで拡散する場合等)

- プロジェクト全体の人件費

などをベースに予算を決めておきます。ただし、インバウンド対応を行っても、すぐに効果が目に見えて現れる事はあまりありません。 多額の予算を割いたのに失敗した例も、たくさんあります。重要なのは短期的な目標でプロジェクト予算や年度予算を設定するのではなく、長期的な投資として、予算を策定する必要がある ということです。

3. 翻訳の方向性を決める

予算の策定と翻訳の方向性は同時並行で行う場合もありますが、目的と予算に応じてターゲットの国や言語を決めていきます。また、多言語化を行う際も

- 翻訳会社

- 自社採用

- 自動翻訳

など様々な手段があるので、事前の見積もりやリサーチが必要になります。

ここまででようやくスタート地点

多言語対応はインバウンドビジネスにとって、一つの手段でしかありません。ただ、ここで対応を失敗するとビジネス自体の失敗にも繋がってしまいます。

今後、多言語対応で気をつけないといけない点、翻訳会社の選び方、機械翻訳の上手な活用法などを複数回に渡って取り上げていきます。

【7/23開催】育成だけではガイドは増えない!地域の魅力を最大化させる『ローカルガイド』を増やす打ち手とは

本セミナーでは、インバウンド観光における地方誘客や地域消費拡大の鍵として、「ローカルガイド」の可能性に焦点を当てます。

観光地では今なお、多言語で地域の歴史や文化を伝えられるガイドが不足しており、「訪日外国人の受け入れ体制が十分とはいえない」と感じている自治体も多いのではないでしょうか。

そこで注目されているのが、地域に根ざした人々が観光客を案内する「ローカルガイド」です。

2018年の法改正により、国家資格がなくても有償でガイドができるようになり、地域住民や移住者など、さまざまな人がローカルガイドとして活躍できる時代となりました

誰もがガイドになれる今だからこそ、地域の魅力を正しく伝え、訪日外国人に満足してもらえるガイド人材がこれまで以上に重要になっています。質の高いローカルガイドを増やせば、インバウンドの消費を促進し、地域経済への波及効果も大きく期待できます。

本セミナーでは、株式会社羅針盤と株式会社movが共催し、インバウンドを地域でどう受け入れ、地域の魅力をどう伝えるか。そのために欠かせないローカルガイドを増やすための具体的な打ち手や、現場での実践例を詳しくご紹介します。

<セミナーのポイント>

- いま注目のローカルガイドについて学べる!

- 地域としてインバウンドをどのように受け入れられるのかがわかる!

- インバウンドの満足度や消費を高めるための地域の魅力の伝え方について学べる!

詳しくはこちらをご覧ください。

→育成だけではガイドは増えない!地域の魅力を最大化させる『ローカルガイド』を増やす打ち手とは【7/23開催】

【8/5開催】「THE INBOUND DAY 2025 -まだ見ぬポテンシャルへ-」

2025年、日本のインバウンド市場は訪日外客数が過去最高の4,020万人に達するとの予測や大阪・関西万博、IR誘致などによる世界からの注目度の高まりから、新たな変革期を迎えています。一方で、コロナ禍を経た現在、市場環境や事業者ごとの課題感、戦略の立て方は大きく様変わりしました。

「THE INBOUND DAY 2025」は、この歴史的な転換点において、インバウンド事業に携わるすべての企業・団体・自治体・個人が一堂に会し、日本が持つ「まだ見ぬポテンシャル」を最大限に引き出すための新たな視点や戦略的アプローチを探求、議論する場です。

初開催となる今回のテーマは「インバウンドとは」。

参加者一人ひとりが、「自分にとって、企業にとって、地域にとってのインバウンドとは何か」「いま、どう向き合うべきか」「どうすれば日本の可能性を最大化できるのか」という問いを持ち帰り、主体的なアクションへとつなげていただきたいと考えています。

<こんな方におすすめ>

- インバウンド戦略の策定・実行に課題を感じている経営者・担当者

- 最新の市場動向や成功事例を把握し、事業成長に繋げたい方

- 業界のキーパーソンと繋がり、新たなビジネスチャンスを模索したい方

- 小売・飲食・宿泊・メーカー・地方自治体・DMO・観光/アクティビティ事業者

- インバウンド関連サービス事業者、およびインバウンド業界に興味がある学生

【インバウンド情報まとめ 2025年7月前編】「予言」の日7/5終了で訪日需要戻るか、6月の香港からの訪日客は33%減 ほか

訪日ラボを運営する株式会社movでは、観光業界やインバウンドの動向をまとめたレポート【インバウンド情報まとめ】を毎月2回発行しています。

この記事では、主に7月前半のインバウンド最新ニュースを厳選してお届けします。最新情報の把握やマーケティングのヒントに、本レポートをぜひご活用ください。

※本レポートの内容は、原則当時の情報です。最新情報とは異なる場合もございますので、ご了承ください。

※口コミアカデミーにご登録いただくと、レポートの全容を無料にてご覧いただけます。

詳しくはこちらをご覧ください。

→「予言」の日7/5終了で訪日需要戻るか、6月の香港からの訪日客は33%減 ほか:インバウンド情報まとめ 【2025年7月前編】

今こそインバウンドを基礎から学び直す!ここでしか読めない「インバウンドの教科書」

スマホ最適化で、通勤途中や仕込みの合間など、いつでもどこでも完全無料で学べるオンラインスクール「口コミアカデミー」では、訪日ラボがまとめた「インバウンドの教科書」を公開しています。

「インバウンドの教科書」では、国別・都道府県別のデータや、インバウンドの基礎を学びなおせる充実のカリキュラムを用意しています!その他、インバウンド対策で欠かせない中国最大の口コミサイト「大衆点評」の徹底解説や、近年注目をあつめる「Google Map」を活用した集客方法など専門家の監修つきの信頼性の高い役立つコンテンツが盛りだくさん!