こんにちは、クロスシー編集部です。

めまぐるしくかわる中国のSNS、アプリ事情、情報のキャッチアップには一苦労のインバウンド担当者も多いのでは。そんな中、何年も前から中国版Twitterとしてその名を知らしめているWeibo(微博/ウェイボー)についてはご存じの方も多いでしょう。

本編ではSNS大国の中国において長年その地位を保持し続けるWeiboについて、そのユーザーが支持する理由とユーザー属性の最新情報をご紹介します。

参考:新浪微博のデータセンターによる最新のユーザーデータ「2017微博用户发展报告」

関連記事

Weiboの人気日本人アカウント

Weibo日本人ランキング2019

ZOZO前澤氏がWeiboで発信する理由

Weiboにキムタク登場、2日で36万フォロー

そもそも「Weibo」とはSNSカテゴリの一種! 新浪微博とWeChatのユーザー閲覧時の最大の違いは「自由にみられるかどうか」

2018年現在、Weiboといえば「新浪微博」というsina社のサービスを指す言葉となっていますが、もともとWeiboとは中国語での「微博」のピンイン表記であり、この言葉は「マイクロブログ」つまりオープンなプラットフォームに投稿する短文を意味する言葉でした。

Sina社がサービスを開始した時期の2000年代には、テンセントやネットイース、Sohuなどそれぞれのブランド名を冠したマイクロブログ(Weibo)が存在していたのです。ただし、2018年現在はサービスを終了しているか、ほとんど存在感を失っています。

Weiboがオープンな形式のSNSだと言えるのは、たとえばサービスにログインすることなく投稿を見ることができる点です(閲覧できる範囲やコメント機能が使えないといった制限は存在します)。またWeibo内でユーザーが検索を行った場合には、ユーザーによるアカウントのフォローの有無に関係なく検索結果が表示されます(個人アカウントを含む)。

これにより多くのコンテンツで広くリーチが獲得でき、結果として、ある情報に関する閲覧数の多さやシェア他ユーザーのアクションを多く引き起こすことにもつながっています。

一方のWeChatでは、個人のタイムラインの投稿を確認するには、まず友人として連絡先を交換する必要があり、要するにフォローされる側のユーザーの承認が必要です。WeChatでも全く面識のない個人アカウントと交流することは可能ではありますが、主な利用方法とはなっていません。

Weiboの備えるこのようなオープンな性質は、WeChatとの最大の違いです。アカウント数では上を行くWeChatが出現したあとも、Weiboが2018年現在もなお影響力をもって生き残っている理由の一つがここにあります。

Weiboで投稿できるコンテンツは無限大 ~ライブ動画、ショートムービー、ブログ、140字超えもタイムラインに流れる~

Weiboのユーザー数は現在7億で、2017年第3四半期のMAUは3.76億(前年同期比27%増)、うち92%がモバイルです。DAUは1.65億、こちらも前年同期比で25%増と、老舗SNSプラットフォームですがその人気は衰えていません。

変わらず支持されている理由の一つは投稿できるコンテンツ形式の幅広さでしょう。マイクロブログというカテゴリではあるものの、写真をふんだんに盛り込んだ投稿、長文やライブ動画、ショートムービーといったさまざまな形式のコンテンツがWeibo上には投稿されています。

またTwitterでは140字以上のテキストは基本的に投稿できませんが、Weiboでは文字数が多い場合にも投稿ができ、文章の後半がクリックするとひらく形式になっています。

もちろん投稿には「いいね」「コメント」「リツイート」といったリアクションを加えることができます。

2017年ユーザー層は年代、地域ともに拡大中 若年女性が支持する「ストーリー」機能の登場とフォロワー数トップは1億超のファンを有するシエ・ナー

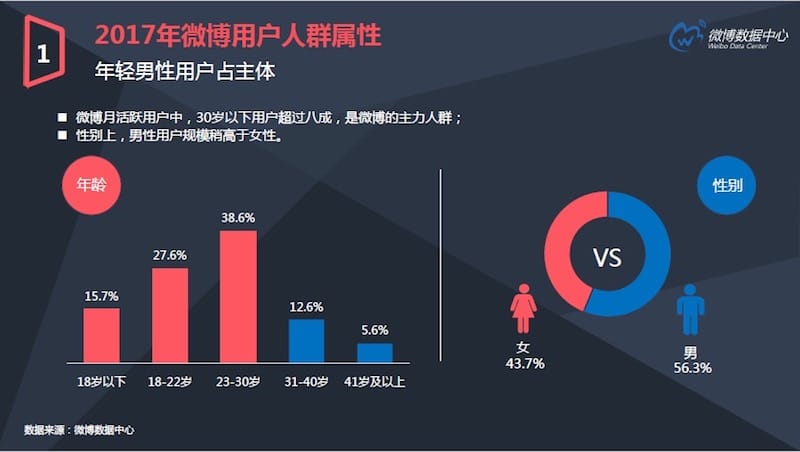

2017年のsina社による最新発表では、Weiboユーザー属性は男性56.3:女性43.7と男性がやや多め、年代別では30歳以下が80%を超えており、23歳以上が38.6%と最多を占めています。

昨年4月には「Weiboストーリー」の機能をローンチしており、9月の時点で4,000万近いユーザーが利用しています。

※WeiboストーリーはInstagramのストーリー同様、一定の時間だけ動画が公開される機能

この形式を活用しているユーザーは認証を経ていない一般アカウントがほとんどで、18-22歳の女性若年層が利用していることがわかっています。アカウントの種類からはWeiboを使い始めて間もないユーザーの関心を集めていることが推測されます。23歳以上が主力で男性がやや多いWeiboにおいて、新たなユーザー層の取り込みに成功しつつあるといえるでしょう。

また同年には、三級都市、四級都市のユーザーが合わせて50%を超えたことも報告されています。北京・上海・広州といった一級都市やそれに続く規模の二級都市といった、地域最大の経済規模の都市だけでなく、地方の中小都市にもWeiboユーザーが広がっていることを意味します。Weiboは中国全土に影響力を拡大しています。

ちなみに、2017年末のレポートによればフォロワー数トップは9,686万フォロワーを有する谢娜(シエ・ナー/Nana。歌手、女優)。フォロワー数世界一としてギネス認定されましたが、2018年7月現在そのフォロワー数は1億を超え、その情報伝播の力の大きさには驚きすら抱くほどです。

まとめ ~Weiboはインバウンド需要取り込みにもマストなSNS~

Weiboはユーザーのニーズを満たす新たな機能を次々リリースし、ユーザー層の拡大にも成功しています。今年2018年も、中国の主要SNSとして、中国向けプロモーションやインバウンド需要の取り込みに重要な位置を占めるでしょう。WeChatとの性質の違いを理解したうえで、効率的に活用していきたいところです。

日本の魅力ある商品を在日外国人インフルエンサーとつなげるマッチングプラットフォーム「trial JAPAN」

「trial JAPAN」は日本の魅力ある商品を在日外国人インフルエンサーとつなげるマッチングプラットフォームです。インバウンド向け外国人インフルエンサー施策を、煩雑な交渉やスケジュール調整などの手間なくすぐに始められます。従来のインフルエンサー施策より、低コストで運用負担を抑えられるため、継続的なインバウンド市場への認知拡大を実現します。

詳しくはこちら をご覧ください。

【1/21開催】いま、アパレルブランドで進むOMOの取り組み事例をご紹介

本セミナーでは、アパレルブランドを中心にOMO(Online Merges with Offline)の最新事例をもとに、オンラインと店舗をどのようにつなぎ、顧客体験を設計しているのかをご紹介します。

消費者はSNSやEC、実店舗を行き来しながら購買を検討する一方で、ブランド側ではOMOに取り組みたいものの、どこから手を付ければよいかわからないという声も多く聞かれます。

本セミナーでは、国内外のアパレル・ファッション領域の取り組みを通じて、OMOがどのように顧客体験の向上やLTV向上につながると考えられているのか、その背景や考え方を30分でコンパクトに整理します。OMOをこれから学びたい方や、他社事例をインプットしたい方に向けたセミナーです。

<セミナーのポイント>

- アパレルブランドにおける OMOの最新動向と取り組み事例が短時間でわかる!

- オンラインと店舗を分断しない 顧客体験づくりの考え方を学べる!

- OMOが LTV向上につながるとされる理由を事例ベースで理解できる!

- 自社で取り組む際のヒントや視点を持ち帰ることができる!

詳しくはこちらをご覧ください。

【インバウンド情報まとめ 2025年12月後編】11月の訪日外客数351.8万人 累計で過去最多/2024年に日本開催の国際会議、前年比1.2倍 ほか

訪日ラボを運営する株式会社movでは、観光業界やインバウンドの動向をまとめたレポート【インバウンド情報まとめ】を毎月2回発行しています。

この記事では、主に12月後半のインバウンド最新ニュースを厳選してお届けします。最新情報の把握やマーケティングのヒントに、本レポートをぜひご活用ください。

※本レポートの内容は、原則当時の情報です。最新情報とは異なる場合もございますので、ご了承ください。

※訪日ラボ会員にご登録いただくと、レポートの全容を無料にてご覧いただけます。

詳しくはこちらをご覧ください。

→11月の訪日外客数351.8万人 累計で過去最多/2024年に日本開催の国際会議、前年比1.2倍 ほか:インバウンド情報まとめ 【2025年12月後編】

今こそインバウンドを基礎から学び直す!ここでしか読めない「インバウンドの教科書」

訪日ラボの会員限定コンテンツ「インバウンドの教科書」では、国別・都道府県別のデータや、インバウンドの基礎を学びなおせる充実のカリキュラムを用意しています!

その他、訪日ラボの会員になるとインバウンド対策で欠かせない中国最大の口コミサイト「大衆点評」の徹底解説や、近年注目をあつめる「Google Map」を活用した集客方法など専門家の監修つきの信頼性の高い教科書コンテンツやインバウンドを分析したレポート、訪日ラボのコンサルチーム登壇のセミナーなど役立つコンテンツが盛りだくさん!