2018年に入って、ここ日本でも、コンビニなどでのお支払いをスマートフォンで済ませる人の姿をよく見かけるようになりました。モバイルQRコード決済サービスも続々と誕生しています。そんな日本のキャッシュレス比率は、なんとまだ2割程度。ところが、訪日大国であるお隣の中国では、その比率は60%を超え、韓国は限りなく100%に近いと言われています。

まだまだ現金のみでの支払いが必要なシーンが多い日本での旅行。海外からのお客様をお迎えし、いざお支払いの際に「現金がない!」…などというエピソードもよく聞きます。さて、そうならないためには、どんな準備をしておけばよいのでしょうか。

関連記事

Alipay(アリペイ・支付宝)とは

QR決済WeChat Payとは

AlipayとWeChat Payのシェア(2019年)

AlipayとPayPayの関係

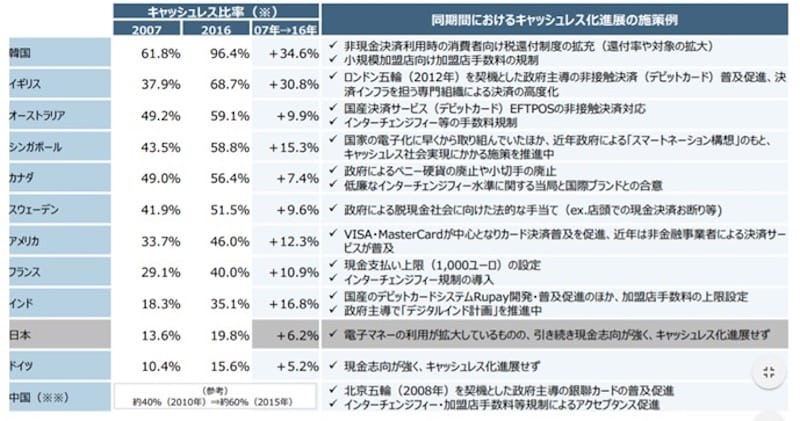

日本はキャッシュレス後進国? ここまで進んだ、世界のキャッシュレス比率

街でのお買い物、あなたは現金派?カード派?それともスマホ決済ですか?最近日本にも、キャッシュレスの波が一気に押し寄せてきた感があります。

例えば、2018年4月、NTTドコモがスマートフォンに表示させたバーコードなどを使ったスマホ決済サービス「d払い」をスタート。6月にはLINEの決済会社「LINE Pay」がモバイルQRコード決済をリリース。同じく6月、ソフトバンクとヤフーの合弁会社「PayPay」が設立、スマホ決済サービスを秋からスタートするというニュースがありました。

さらに、8月末にはアマゾンジャパンが、決済サービス「Amazon Pay」においてQRコードを用いた実店舗での決済対応開始を発表。まさに、モバイル決済戦国時代の様相を呈してきています。

経済産業省の「キャッシュレス・ビジョン」によれば、2025年までに国内のキャッシュレスの比率を40%まで引き上げようとしているとのことで、国内の熱い戦いはこれからいよいよ盛り上がりそうです。

日本の場合、まだまだ現金利用者が多い印象ですが、世界のほかの国と比較した際に、どのくらいなのでしょうか。

野村総研が今年2月に発表したデータによると、2016年時点で日本のキャッシュレス比率は約20%弱。アメリカで46%、中国では約60%。お隣の韓国に至っては、なんと約96%でした。ほぼ、お財布なしでどこにでも行けてしまう社会です。

現金以外の手段を準備せよ! 訪日外国人が使うキャッシュレスサービスは?

さて、そんなキャッシュレス先進国の日本にインバウンドをお迎えする際に、考慮しておかねばならないのが、スムーズに支払いを済ませていただける環境を整えることです。

訪日外国人の、それぞれ約4分の1を占める中国、韓国では主に、店舗での現金以外での支払いに何が使われているのでしょうか。

中国インバウンド対応の場合

クレジットまたはデビットカードの銀聯カードがメジャーでしたが、最近急速に勢力を伸ばしているのがモバイルQRコード決済の「支付宝(Alipay)」と「微信支付(WeChat Pay)」の二強。このふたつで、中国でのスマホ決済の90%以上のシェアをとっています。

支付宝(Alipay)

「支付宝(Alipay)」は、ネットショップモール「淘宝網(タオバオ)」などを運営するアリババグループによる決済サービス。中国国内のアクティブユーザー数は6億人以上と言われています。導入方法はいくつかありますが、日本人向けの決済サービスと連携しているものが便利です。

支付宝(Alipay)対策その1:Airペイ QR

https://service.honichi.com/services/airregi-payment

リクルートによる決済サービス。専用機器の準備は不要で、すでにお持ちのiPhone、iPadから始められます。また「支付宝(Alipay)」と「微信支付(WeChat Pay)」の両方に対応しているのも魅力。

支付宝(Alipay)対策その2:Origami Pay

https://service.honichi.com/services/origami

初期・導入・維持費用 は0円、決済手数料は最大3.25%、こちらも、すでにお持ちのスマホやPC端末で始められます。「支付宝(Alipay)」対応にあたっては、Origami Payへの申込みのほか、別途申請が必要です。

支付宝(Alipay)対策その3:PayPay

今秋よりサービス開始予定の、ソフトバンクとヤフーの合弁会社によるサービス。ここでも「支付宝(Alipay)」との提携が発表されています。

微信支付(WeChat Pay)

「微信支付(WeChat Pay)」は、中国版のLINEと言われる中国でもっとも人気のあるSNS「WeChat」から生まれた決済サービスです。

中国国内のアクティブユーザー数は約7億人とも言われ、規模の面では「支付宝(Alipay)」とほぼ同等。ただし最近では、中国国内シェアは「支付宝(Alipay)」にかなり差をつけられているようです。こちらも、日本でメジャーな決済サービスと連携しています。

微信支付(WeChat Pay)対策その1:Coiney

https://service.honichi.com/services/coiney-wechatpay

モバイル決済サービスとして知名度の高いCoineyですが、クレジットカード決済だけでなく「微信支付(WeChat Pay)」が使える「Coineyスキャン」という機能があります。スマホやタブレットの端末があればOK。申し込みから最短3日で使えるという手軽さも魅力です。

微信支付(WeChat Pay)対策その2:HANA Payment

韓国の金融大手であるハナカードのグループ会社。日本国内でのWechat Pay加盟店を対象に、決済代行サービスを展開しています。アプリによるQRコード決済の場合、申し込みから約2週間で使えるようになるとのこと。

微信支付(WeChat Pay)対策その3:Airペイ QR

https://service.honichi.com/services/airregi-payment

既にご紹介しましたが、こちらも「微信支付(WeChat Pay)」に対応しています。

韓国インバウンド対応の場合

95%以上という驚異のキャッシュレス比率を誇る韓国の場合、その大半はクレジットカード利用によるものです。

韓国で主流のカードブランドは、VISA、MasterCard、American Express、銀聯カード、JCB。世界中で使えるカードブランドが主流のため、日本から韓国を訪問する場合も、韓国からの訪日外国人をもてなす場合も、特別な準備を必要としないところがうれしいですね。

まとめ

ここでは、主に中国の2大QRコード決済手段である支付宝(Alipay)&微信支付(WeChat Pay)についてご紹介しました。最近では、日本人向けサービスの付帯契約でカバーできるものも増えているので、これから需要の盛り上がる年末年始~春節に向け、ぜひ導入を検討したいですね。

インバウンド受け入れ環境整備を資料で詳しくみてみる

日本の魅力ある商品を在日外国人インフルエンサーとつなげるマッチングプラットフォーム「trial JAPAN」

「trial JAPAN」は日本の魅力ある商品を在日外国人インフルエンサーとつなげるマッチングプラットフォームです。インバウンド向け外国人インフルエンサー施策を、煩雑な交渉やスケジュール調整などの手間なくすぐに始められます。従来のインフルエンサー施策より、低コストで運用負担を抑えられるため、継続的なインバウンド市場への認知拡大を実現します。

詳しくはこちら をご覧ください。

【2/4開催】インバウンドで注目の「タイ」 最新動向やプロモーション戦略を解説

日本が掲げる「訪日客6,000万人・消費額15兆円」という目標。これを達成するためには、最新の外交情勢も踏まえつつ、「どの市場から、どう集客するか」戦略のバランスを整えることが、今まさに求められています。

そんな中ポテンシャルを持つ市場として注目されているのが東南アジア、とりわけタイ市場です。

そこで本セミナーでは、「タイ市場を取り込みたい」「訪日タイ人向けのプロモーションに着手したい」自治体・事業者さまに向けて

- 訪日タイ人市場の「現在地」と「拡大余地」

- 旅マエ〜旅ナカ〜旅アトのジャーニーにおける、タイ人の具体的な行動・情報接点

について分かりやすくお伝えします。

<セミナーのポイント>

- 訪日タイ人市場の最新動向がキャッチできる

- 訪日タイ人の具体的な行動・情報接点が学べる

- 訪日タイ人向けのプロモーション設計や打ち手が学べる

詳しくはこちらをご覧ください。

→インバウンドで注目の「タイ」 最新動向やプロモーション戦略を解説【2/4無料セミナー】

【インバウンド情報まとめ 2026年1月前編】観光庁2026年度予算、昨年度比約2.4倍 / 大阪観光局が2025年総括 ほか

訪日ラボを運営する株式会社movでは、観光業界やインバウンドの動向をまとめたレポート【インバウンド情報まとめ】を毎月2回発行しています。

この記事では、主に1月前半のインバウンド最新ニュースを厳選してお届けします。最新情報の把握やマーケティングのヒントに、本レポートをぜひご活用ください。

※本レポートの内容は、原則当時の情報です。最新情報とは異なる場合もございますので、ご了承ください。

※訪日ラボ会員にご登録いただくと、レポートの全容を無料にてご覧いただけます。

詳しくはこちらをご覧ください。

→観光庁2026年度予算、昨年度比約2.4倍 / 大阪観光局が2025年総括 ほか:インバウンド情報まとめ 【2026年1月前編】

今こそインバウンドを基礎から学び直す!ここでしか読めない「インバウンドの教科書」

訪日ラボの会員限定コンテンツ「インバウンドの教科書」では、国別・都道府県別のデータや、インバウンドの基礎を学びなおせる充実のカリキュラムを用意しています!

その他、訪日ラボの会員になるとインバウンド対策で欠かせない中国最大の口コミサイト「大衆点評」の徹底解説や、近年注目をあつめる「Google Map」を活用した集客方法など専門家の監修つきの信頼性の高い教科書コンテンツやインバウンドを分析したレポート、訪日ラボのコンサルチーム登壇のセミナーなど役立つコンテンツが盛りだくさん!